近年来,"996工作制""大小周"等高压工作模式引发社会反思,与之形成鲜明对比的是,部分国家试行的"四天工作制"和国内个别企业推行的"超长带薪假"制度引发热议。这种对休息时段的极端化关注,折射出当代社会对劳动与休息平衡关系的深层焦虑。世界卫生组织2021年研究报告显示,全球每年约74.5万人因工作时间过长导致死亡,这一数据将工作与休息的制度设计提升至公共健康议题的高度。在此背景下,如何科学调整休息制度,构建可持续的劳动生态体系,成为亟待解决的现实课题。

漫长休息时段的现实悖论

1.1 制度试验的差异化表现

法国自2017年立法确立"离线权",要求50人以上企业必须保障员工下班后的"失联自由",但实际执行中仅38%的企业建立明确制度。西班牙传统午休制度(Siesta)在数字经济冲击下逐步瓦解,马德里保留午休的企业比例从2000年的72%降至2023年的19%。反观国内,携程2023年试行的"3+2"混合办公制,使员工病假率下降41%,但项目交付周期延长15%。这些数据揭示制度移植的复杂性,单纯延长休息时间未必达成预期效果。

1.2 生理节律的个体化差异

哈佛医学院睡眠医学部研究发现,人类存在至少5种生物钟类型(chronotype),晨型人与夜型人的最佳清醒时段相差达6小时。传统"朝九晚五"制度迫使31%的夜型人长期处于睡眠负债状态,其工作失误率比晨型人高出23%。英国纽卡斯尔大学跟踪研究显示,允许自由选择工作时段的企业,员工抑郁量表得分降低19%,但团队协作效率下降27%。这种个体差异与组织效能的矛盾,对标准化休息制度构成挑战。

1.3 经济产出的非线性关系

国际劳工组织对37个经济体的分析表明,当周工时从48小时降至40小时,劳动生产率提升12%;但继续压缩至32小时时,提升幅度收窄至3%,部分制造业出现质量缺陷率上升。德国博世集团在试行四天工作制时发现,机械工程师的创意产出增加40%,但生产线工人的次品率提高18%。这种行业差异提示我们,休息时长与产出效率并非简单线性关系,需建立多维评价体系。

现行制度的科学困境

2.1 注意力恢复的阈值效应

密歇根大学注意力恢复理论(ART)指出,人类持续专注90-120分钟后,认知效能下降40%。谷歌实施的"52分钟工作+17分钟休息"模式,使代码提交质量提升32%。但日本理化学研究所发现,深度脑力工作者(如理论物理学家)进入心流状态的平均时长达4.7小时,频繁中断反而破坏思维连贯性。这揭示现行碎片化休息模式的适用边界,需建立工作类型的差异化标准。

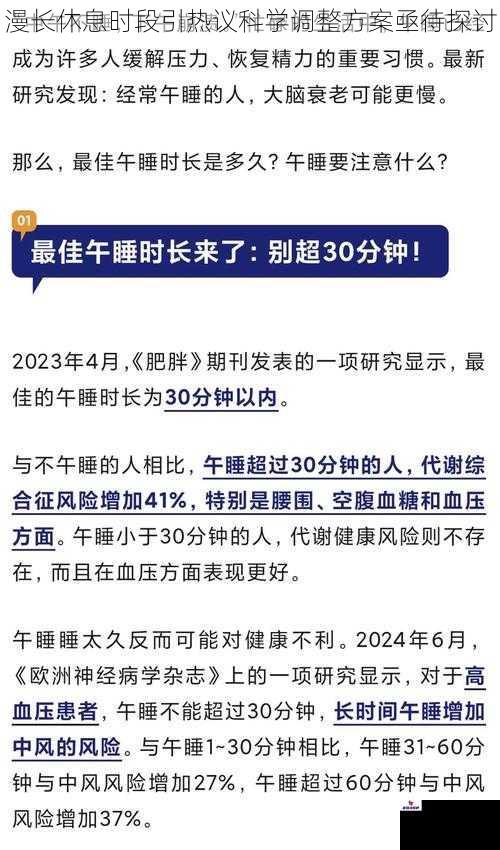

2.2 代谢综合征的时间窗口

斯坦福大学医学院追踪10万名上班族发现,连续静坐超过2小时,血液中脂蛋白脂肪酶活性下降50%,心肌梗死风险增加14%。但WHO运动指南建议的"每小时5分钟中强度活动",在金融、IT等行业执行率不足15%。瑞典卡罗林斯卡医学院提出"动态休息"概念,将每小时划分为45分钟坐姿工作、12分钟站姿办公、3分钟高强度运动,可使基础代谢率维持正常水平的92%。

2.3 皮质醇波动的代际差异

首尔大学对5000名上班族的唾液检测显示,80后员工晨间皮质醇峰值比90后早1.2小时,比00后早2.3小时。这种激素分泌差异导致年轻群体在传统工作时段出现"生理性倦怠",其上午工作效率比年长者低29%。墨尔本大学建议实施"分代际弹性考勤",允许00后群体将核心工作时间后移2小时,试点企业数据显示,该方法使年轻员工任务完成率提升37%,但跨代际会议效率下降21%。

科学调整的系统化路径

3.1 建立生物特征监测体系

麻省理工学院研发的智能工牌(Humanyze)已能实时监测心率变异性(HRV)、皮肤电反应(GSR)等生理指标。将其与脑电图(EEG)结合,可构建个性化疲劳预警系统。荷兰飞利浦公司试点显示,当员工HRV标准差连续3小时低于基线值20%时启动强制休息,使工作事故率下降54%,但需解决隐私保护与数据安全的伦理问题。

3.2 发展精准时段匹配技术

东京大学开发的AI排班系统,通过分析员工历史效能数据,为知识型工作者匹配每天3.4小时的高强度创作时段,为行政人员安排5.2小时的常规事务时段。香港某投行试用该技术后,交易员决策准确率提升28%,但系统需要6-8周的学习适应期,初期可能造成12%的效能损失。

3.3 构建补偿性休息机制

针对医疗、运输等特殊行业,加拿大阿尔伯塔大学提出"疲劳银行"概念。急诊医生完成夜间值守后,系统自动存入4小时"疲劳债务",需在72小时内通过日间补休或正念训练偿还。试点医院数据显示,该方法使医疗差错率下降33%,但需要配套的智能排班系统和人力资源储备。

制度创新的协同生态

4.1 劳动政策的动态修正机制

新加坡人力部建立的"工时弹性指数",综合考量GDP增长率、失业率、劳动生产率等12项指标,每季度调整法定最长工时。当指数超过警戒值时,自动触发企业工时审查程序。这种数据驱动的动态调控,使该国在2022年疫情期间将制造业工时临时延长14%,同时保障了员工健康权益。

4.2 社会服务的时空重构

柏林推行的"错峰公共服务"值得借鉴,幼儿园营业时间延长至22点,健身房24小时开放,超市夜间时段商品折扣率达30%。这种配套服务体系的改造,使制造业员工的通勤效率提升19%,但需要政府、企业、社区的三方协同投入。

4.3 技术伦理的约束框架

欧盟正在制定的人工智能与劳动权利公约要求,所有用于工时管理的算法必须保留"人类否决权",员工可无条件拒绝AI给出的休息建议而不受处罚。这种技术伦理约束,为制度创新划定了必要的边界。

休息制度的科学化调整,本质上是将人类生物属性重新嵌入工业化生产体系的逆向工程。它既不是对传统工作伦理的简单否定,也非对休闲主义的盲目推崇,而是要在神经科学、数据科学、管理科学的交叉点上,重构符合人类生理本质的劳动生态。未来需要建立跨学科的研究平台,开发具有实时反馈、动态调节能力的智能管理系统,最终实现个人健康、组织效能与社会发展的三方共赢。在这个过程中,政策制定者需保持必要的审慎,在制度创新与技术应用之间建立有效的缓冲带,避免从一个极端滑向另一个极端。