在科幻题材游戏持续占据市场主流的当下,迷失轨道(Lost Orbit)以其独特的宇宙生存叙事与创新的轨道操控机制,成为近期备受关注的作品。本作由独立工作室PixelNAUTS打造,以"太空歌剧"式的世界观构建为核心,通过精密的技术实现与艺术表达,为玩家提供了一场兼具视觉震撼与哲学思考的星际漫游。将从实机画面表现、剧情叙事逻辑、核心玩法设计三个维度展开深度解析。

实机画面:硬核科幻美学的技术突破

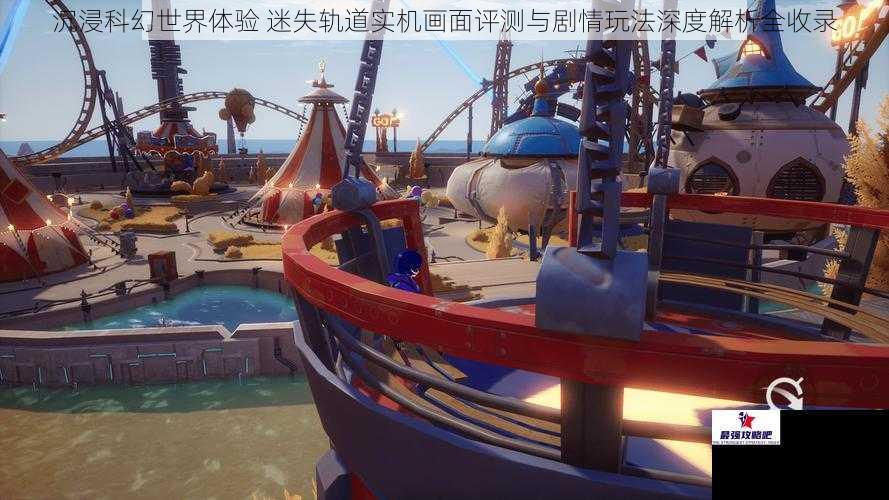

迷失轨道采用自主开发的「StellarX」引擎,在动态光影渲染与粒子效果领域展现出惊人的技术实力。游戏开场长达三分钟的无缝太空漫游场景中,恒星耀斑的日珥涌动、小行星带的碎片碰撞、以及脉冲星辐射的偏振光效,均通过实时物理演算实现。尤其在穿越气态行星大气层时,甲烷云层的体积雾效果与闪电粒子轨迹的交互,达到了电影级CG的视觉精度。

艺术风格方面,制作团队在"克拉克式硬科幻"基调上融入超现实主义元素。废弃空间站的模块化结构遵循NASA航天器设计规范,而外星文明遗迹的螺旋状建筑群则暗含分形几何学原理。通过色温调节系统,不同星系的场景呈现出差异化视觉语言:蓝矮星系以冷调金属质感为主,红巨星区域则采用暖色熔岩流体特效,这种科学性与艺术性的平衡,强化了宇宙尺度的壮美与危机并存的双重体验。

剧情架构:存在主义命题的叙事实验

游戏主线围绕宇航员艾登的星际求生展开,通过碎片化叙事揭示"大崩溃"事件背后的宇宙真相。与传统线性叙事不同,迷失轨道采用量子纠缠理论作为叙事载体——玩家在穿越虫洞时的路径选择将触发平行宇宙分支,导致角色记忆碎片以非连续方式呈现。这种叙事结构与斯坦尼斯劳·莱姆索拉里斯星的哲学命题形成互文,探讨文明存续与个体存在的终极意义。

支线任务系统深度嵌入世界观设定,例如在回收"先驱者"号黑匣子的过程中,玩家需破译基于拓扑密码学的日志文件,逐步拼凑出人类殖民计划失败的多米诺效应。值得注意的是,NPC对话树引入语言学熵值机制,外星种族的语言理解度会随着玩家探索进度动态变化,这种设计使剧情解谜过程与知识获取形成强关联性。

玩法创新:轨道力学的游戏化重构

作为核心机制的轨道操控系统,完美融合了经典天体力学与动作游戏要素。玩家需通过调整推进器矢量喷射角度,在洛希极限范围内实现重力弹弓效应。进阶技巧涉及利用奥伯特效应进行跨轨道变轨,这对传统太空游戏的推进模式具有革新意义。在对抗巨型太空章鱼的Boss战中,玩家必须计算其触手的角动量分布,通过轨道共振原理制造弱点暴露窗口。

资源管理系统采用动态平衡设计,飞船的能源分配需在护盾充能、武器过热冷却与跃迁引擎预载之间做出实时决策。当遭遇超新星爆发事件时,玩家需要借助引力透镜效应聚焦太阳能,同时规避时空曲率畸变区域,这种多线程决策压力测试了玩家的策略应变能力。

沉浸感构建:跨维度的感官协同

游戏通过多模态反馈系统强化沉浸体验。在穿越中子星磁场时,DualSense手柄的触觉引擎会模拟质子流的脉冲震动,而3D音频系统则根据相对论多普勒效应调整引擎声波的频率偏移。更具突破性的是VR模式下的前庭神经适配算法,通过预判玩家头部运动轨迹减少晕动症发生,使舱外行走的失重感达到生理可承受的阈值。

UI设计遵循"最小化干扰"原则,飞船全息仪表的数据可视化采用光谱分析法呈现,重要参数通过色相环变化传递信息。当飞船进入曲速状态时,界面元素会经历蓝移效应,这种符合物理规律的视觉反馈机制,使操作交互与世界观设定达成高度统一。

结语:科幻叙事的可能性边界拓展

迷失轨道的成功不仅在于技术层面的突破,更在于其将硬核科学原理转化为可玩性系统的设计智慧。从广义相对论的空间曲率到量子纠缠的叙事应用,游戏构建了一个自洽的科幻逻辑体系。在太空歌剧题材逐渐陷入叙事疲态的当下,本作通过科学严谨性与艺术想象力的共振,为行业提供了样本级的设计范式。当玩家最终穿越银河系悬臂,目睹文明墓碑群的熵寂景象时,这场星际之旅已超越娱乐范畴,升华为对人类命运的终极叩问。