特大型城市高密度建筑群的布局困境已成为制约城市可持续发展的重要瓶颈。在土地资源刚性约束与人口持续集聚的双重压力下,城市空间呈现出功能叠合失序、环境品质退化、基础设施超载等系统性风险。这种空间异化现象不仅削弱了城市的宜居性,更对城市生态安全构成严峻挑战。破解这一困局需要建立基于空间效能优化的新型发展范式。

高密度城市空间的结构性矛盾

在垂直城市化进程中,土地开发强度的无序攀升导致城市空间呈现病态密度特征。北京中关村科技园区在1.8平方公里核心区内聚集了2.4万家科技企业,日均人流量突破30万人次,暴露出功能混合度不足导致的潮汐式交通拥堵。深圳福田CBD的容积率普遍超过10.0,但地下空间开发仅占地上建筑面积的15%,形成明显的空间利用断层。

热力学失衡现象在高密度区域尤为突出。上海陆家嘴金融区实测数据显示,夏季正午硬质铺装地表温度较周边公园区域高出12℃,空气对流速度降低40%,形成封闭的热环境陷阱。这种热岛效应与玻璃幕墙的光污染、建筑群风廊阻断形成耦合作用,使微气候系统陷入恶性循环。

公共服务设施的分布式失衡加剧了空间矛盾。广州天河商务区每平方公里就业人口达5.8万,但人均公共绿地仅0.3平方米,医疗教育设施服务半径超出国家标准2.3倍。这种空间失配导致社会资源获取成本的非均衡分布,形成隐性的空间剥夺机制。

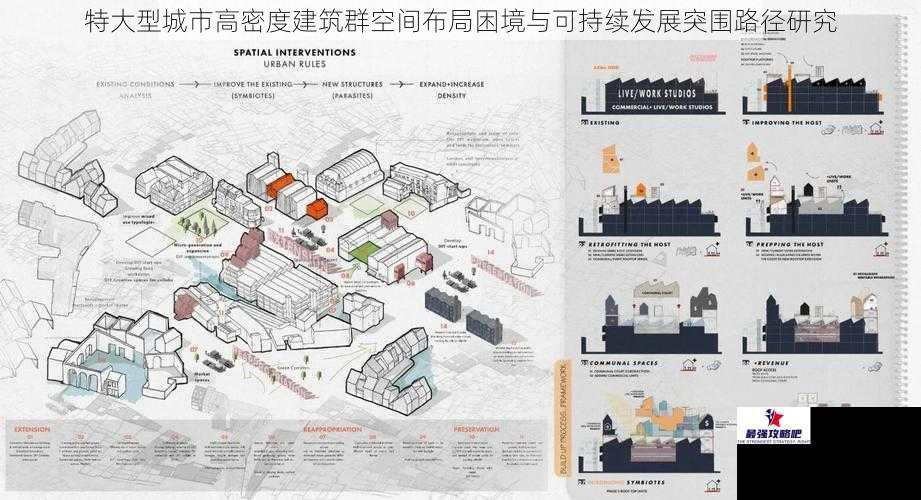

空间效能优化的技术路径

立体空间网络重构需要突破二维平面思维。东京丸之内商务区通过地下五层空间开发,将40%的交通流量转移至地下,地面步行系统与空中连廊形成三维交通网络。深圳前海自贸区采用"海绵地基"技术,在地下空间集成雨洪调蓄、电力管廊、物流传输等复合功能,使土地开发效率提升2.6倍。

生态基底的数字化修复开创了新的技术范式。新加坡滨海湾通过建筑信息模型(BIM)与计算流体力学(CFD)的耦合分析,优化建筑布局形成自然通风廊道,使区域风速提高25%。香港西九龙文化区采用垂直绿化系统,使建筑外立面绿视率达到38%,有效削减太阳辐射热负荷。

智慧化基础设施重构了空间运行逻辑。纽约哈德逊城市广场应用分布式能源系统,通过微电网实现85%的能源自给。杭州未来科技城部署的"城市大脑"系统,将交通信号响应速度提升40%,公交到站预测准确率达95%。这种技术集成使空间要素形成有机互动网络。

制度创新的协同治理机制

空间权属制度的突破为立体开发提供法律保障。重庆解放碑商圈实施的"空间分层确权"制度,明确地下30米至地上100米的空间开发权益分配,推动空中连廊系统建设。这种产权创新使土地价值捕获机制从平面扩展转向立体维度。

跨尺度协同规划机制重构了治理框架。成都天府新区建立"总规划师+专业团队+社区代表"的三级协商平台,在中央商务区规划中实现开发强度与生态容量的精准匹配。这种参与式治理使空间决策从技术理性转向价值理性。

动态监测评估体系保障了规划实施效能。雄安新区建立的"规建管"一体化平台,通过物联网传感器实时监测1500个空间质量指标,运用机器学习算法进行空间效能诊断。这种反馈调节机制使城市规划从静态蓝图转变为生长型系统。

城市空间的重构本质上是人类生存方式的革新。在生态文明时代,高密度发展不应成为城市的枷锁,而应转化为创新要素集聚的载体。通过空间形态革新、技术创新和制度创新的三维突破,特大型城市完全能够在紧凑空间中培育出更富韧性的发展模式。这种转型不仅关乎物质空间的优化,更是对城市文明演进方向的深刻思考,指引我们构建人与自然和谐共生的未来城市图景。