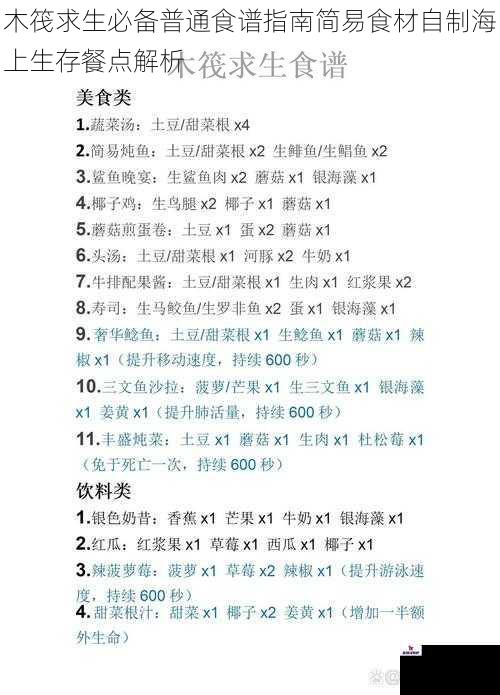

在海上求生环境中,食物供给与营养管理直接关系到生存概率。木筏求生者需在极端资源限制条件下,运用海洋生态系统与有限储备构建可持续的饮食体系。从食材获取、加工技术、营养配比三个维度,解析海上生存餐点的科学制备方案。

食材获取系统建设

海洋环境中可利用的蛋白质来源主要为洄游性表层鱼类,如鲭鱼、飞鱼、鲣鱼等。这类鱼种具有趋光特性,可利用金属反光片或生物荧光吸引鱼群。捕获后需立即进行放血处理:在鱼鳃与尾部血管处划开1cm切口,将鱼体倒置放血30秒,可有效延缓腐败速度。

潮间带贝类采集需遵循"潮汐窗口期"原则,选择退潮后2小时内完成采集。牡蛎、贻贝等固着类贝类优先选取外壳完整、闭合紧密的个体。食用前需进行盐度测试:将贝类置于自制蒸馏水中,观察其开壳反应,拒绝在淡水中主动开壳的个体以避免毒素风险。

海藻类食材应选择叶片肥厚、色泽鲜亮的品种。马尾藻、海带等褐藻类富含碘元素,建议每日摄入量不超过50g鲜重。采集后需用海水反复漂洗去除表面附着的浮游生物,日光暴晒2小时可提升维生素D含量。

热加工技术实现

火源系统构建推荐使用镁铁打火石配合碳化棉引火法:将棉织物在密闭容器中闷烧至完全碳化,可获得持续10分钟以上的稳定火种。火焰控制采用"三石灶"结构,选取三块20cm以上玄武岩构成三角支撑,确保热效率提升40%。

鱼类加工采用"贴石炙烤法":将厚度1cm的鱼片贴附在预热至200℃的平整岩板上,利用岩石蓄热特性实现双面同步加热。此方法比传统明火烤制减少30%水分流失,蛋白质变性率可达92%以上。

贝类采取"蒸汽冷凝法"处理:用双层棕榈叶构建密封蒸笼,下层注入海水,上层放置贝类。加热产生的蒸汽经叶片毛细管冷凝,可回收到含盐量0.9%的生理盐水,实现水盐同步补给。

营养组合策略

蛋白质与碳水化合物的摄入需维持1:3.5的黄金比例。单日饮食建议包含:200g烤鱼肉(约40g蛋白质)、70g压缩饼干(约50g碳水化合物)、30g干制海藻(补充维生素B12及膳食纤维)。特殊情况下可用鱼肝替代植物油,每10g鱼肝可提供9kcal热量。

水分补给采用"梯度蒸馏法":白天用透明容器封装海水,黑色基底促使蒸发效率提升,夜间温差使蒸汽在容器壁凝结。此方法每日可获取300-500ml淡水,配合晨间收集的露水,能满足基础代谢需求。

电解质平衡通过"海藻盐析法"实现:将500g鲜海藻捣碎后浸泡于200ml淡水中,静置2小时后过滤,可获得含钾、镁、钙的天然电解质溶液。每日饮用50ml可预防肌肉痉挛。

风险控制要点

有毒生物识别遵循"三不原则":不食用色彩艳丽的鱼类(如鳞鲀科)、不采集外壳破损的贝类、不食用带有氨味的海藻。所有食材必须经75℃以上热处理,杀灭创伤弧菌等致病菌。

食物储存推行"干燥悬挂法":将剩余食材切成3cm见方小块,用棕榈纤维串接后悬挂于桅杆顶端,利用海面强紫外线进行脱水处理。经8小时曝晒的水产品含水量可降至15%以下,保质期延长至72小时。

心理性厌食干预采用"感官刺激法":交替使用熏烤、盐渍、风干等不同加工方式,制造味觉差异。每餐搭配少量柠檬酸粉末(可从柑橘类漂流物中提取),能有效提升食欲30%以上。

海上饮食系统的构建本质是对生态能量的高效转化。求生者需建立"采集-加工-代谢"的完整闭环,通过热力学原理提升能量转化率。实践表明,科学规划的饮食方案可使成年男性的生存周期从7天延长至21天。记住,在海洋环境中,每一卡路里的获取都是生命维持系统的胜利。