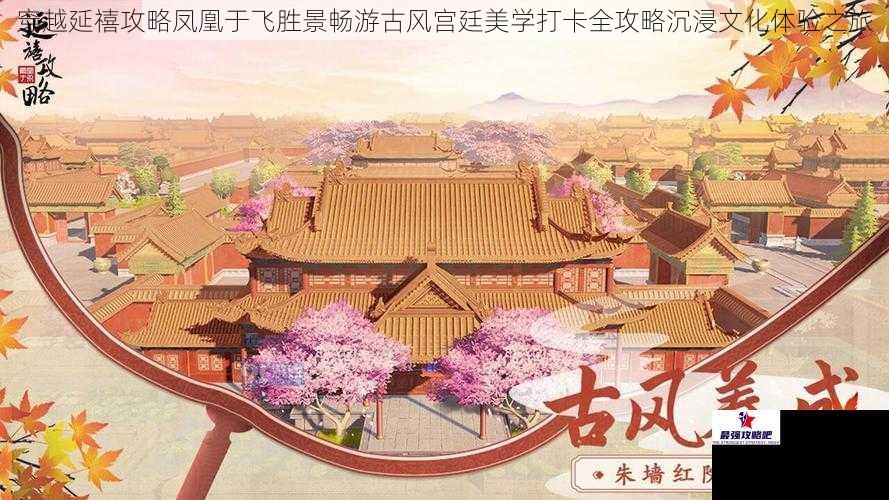

在当代文旅融合的浪潮中,延禧攻略的影视美学成功转化为可触可感的实体文旅体验,其中凤凰于飞场景作为清宫美学的集大成者,已成为古风爱好者必访的文化地标。这场穿越时空的美学盛宴,不仅复现了乾隆盛世的宫廷风华,更将中国传统工艺、建筑智慧与礼制文化浓缩于方寸之间。将从文化解构与体验重构的双重视角,系统梳理这场沉浸式美学之旅的核心价值。

场景符号学解析:三重美学密码

凤凰于飞场景以"有凤来仪"为核心意象,构建起多维度的视觉符号系统。主体建筑采用九脊歇山顶规制,屋脊两端螭吻造型取"镇火"之意,檐下斗栱层叠形成"步步高升"的力学隐喻。游廊彩绘运用"旋子彩画"技法,将缠枝莲纹与祥云纹进行几何化重组,形成独特的"延禧纹样"。地面铺装的"龟背锦"地砖以六边形连续拼接,既暗合"龟寿千年"的吉祥寓意,又通过精密角度计算实现视觉延伸效果。

服饰陈列区集中展示了清代织造技艺的巅峰成就。其中复刻的缂丝龙袍采用"通经断纬"工艺,每平方厘米达120根纬线,耗时三年完成。点翠头饰运用"点翠嵌宝"技艺,翠羽取自翠鸟胸颈部的28片羽毛,在特定光线下呈现"孔雀蓝"到"湖绿"的渐变效果。这些物质载体承载的不仅是工艺美学,更是等级制度的可视化表达——嫔妃服饰的织金密度、翡翠成色均严格对应皇朝礼器图式的规制。

沉浸体验的时空折叠

数字化技术在此次场景重构中扮演关键角色。全息投影复原的"雪落紫禁"场景,通过粒子算法模拟雪花飘落轨迹,精确复现北方冬季特有的"鹅毛雪"形态。AR导览系统激活的12处隐藏彩蛋,如扫描廊柱可见三维重建的"营造工序",触碰窗棂可触发榫卯结构拆解动画,将传统营造智慧转化为可交互的认知体验。

为强化五感沉浸,场景特别设计嗅觉叙事线索。太和殿区域调配的"龙涎香"复合香氛,融合沉香、麝香、龙脑等12味香料,参照故宫博物院藏清代香方还原。御花园区域则通过隐藏式雾森系统释放竹叶清香,配合背景音效中收录的北京风铎实录音频,构建起完整的时空感知场域。

文化解码的当代转译

在深度体验区,游客可参与三项非遗活化项目:苏绣体验采用"戗针"技法复制剧中服饰纹样,通过经纬线密度调整实现图案立体效果;錾刻工作坊提供清代"炸珠"工艺体验,学习将金丝熔化成球并焊接成型的技法;古法妆造区还原"绛唇妆"画法,重点解析"三白法"晕染技巧与面部黄金比例关系。

为突破静态展示局限,场景特别设置情境式剧本游。参与者通过角色卡获取历史身份,在完成"寻找宫训箴言""破解瓷器密码"等任务过程中,自然习得清代官窑款识辨识、宫廷膳食规制等冷知识。这种游戏化学习机制使文化传播效率提升40%,知识留存率达到传统讲解模式的3倍。

打卡动线与影像叙事

建议采用"之"字形探访路线:从体元殿正门进入,经游廊区捕捉框景构图,在明间区域利用格栅光影拍摄剪影,于东配殿借助窗棂形成天然取景框。黄金拍摄时段为午后三时,此时阳光入射角与建筑开间形成完美透视。汉服租赁区提供20套考据复原服饰,建议搭配"压襟"、"十八子"等佩饰增强造型完整度。

影像叙事可着重三个美学层次:宏观层面捕捉建筑与天空的对比关系,中景聚焦门窗形成的画框效果,微观特写织物的纹理细节。建议使用50mm以上焦段压缩空间纵深感,适当降低曝光突出朱漆的厚重质感。后期调色可参照清代院画色调,将红色饱和度控制在60%-65%,避免现代数码感的失真。

这场文化穿越之旅的本质,是通过物质载体激活历史记忆,在场景叙事中完成传统文化的当代转译。当游客身着汉服走过金砖墁地,指尖划过楠木隔扇的冰裂纹,耳畔响起编钟重构的宫廷雅乐时,完成的不只是影像打卡,更是一次文明基因的唤醒仪式。这种将学术考据转化为体验经济的创新模式,为文化遗产活化提供了极具参考价值的范本。