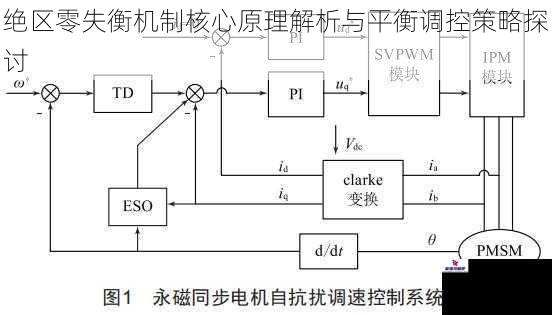

失衡机制的底层逻辑架构

绝区零(Hypostasis Zero)作为动作类游戏中的特殊状态机制,其失衡系统建立在多维动态平衡模型之上。该系统通过实时演算玩家操作强度、角色属性参数和环境变量间的相互作用,构建出具有自反馈特性的循环调节网络。核心算法采用三层嵌套结构:基础层处理角色与敌人的物理交互数据,中间层进行动态数值修正,顶层执行规则判定与状态变更。

在物理引擎层面,系统通过碰撞体积的接触面积、作用角度和速度矢量计算瞬时冲击力,结合角色当前防御姿态的稳定性系数(Stability Coefficient)生成初始失衡值。这种基于刚体动力学的模拟方式,使得每次攻击的失衡效果都具有物理意义上的真实性,例如侧翼突袭产生的扭矩效应会比正面冲击造成更显著的失衡积累。

动态平衡调控的关键参数

1. 韧性衰减函数

角色固有韧性值(Tenacity Value)遵循分段式衰减曲线,在连续受击状态下呈现非线性递减特征。当累计受击次数达到临界阈值时,系统将激活韧性补偿机制,通过强化防御姿态或触发特殊闪避动作来重置衰减进程。这种设计既避免了无限连击的失衡可能,又保留了高强度对抗中的策略深度。

2. 环境互动权重

场景元素对失衡机制的影响系数采用动态配平算法。例如湿滑地形会降低角色下盘稳定性权重20%-35%,而倚靠墙体则能获得15%的失衡抗性加成。这种空间维度的参数调节,促使玩家需要综合考虑站位选择与战术执行的关系。

3. 连携惩罚系数

在多人协作场景中,系统通过协同攻击间隔分析计算连携效率值。理想的攻击节奏(0.8-1.2秒间隔)可触发共振效应,使失衡积累速率提升40%;而过快或过慢的配合将激活负反馈机制,导致失衡效果衰减甚至产生反噬风险。

典型失衡模式的病理分析

1. 数值膨胀引发的结构崩坏

当角色成长曲线与敌人强度提升速率失配时,基础属性值突破临界点将导致传统失衡机制失效。这种状况常见于后期内容更新不足的情况,表现为高等级角色完全免疫常规攻击的失衡效果,破坏战斗系统的策略价值。

2. 策略固化导致的体验衰减

特定技能组合形成的"伪绝对防御"体系,会使系统预设的失衡触发条件持续处于非激活状态。此类漏洞通常源于技能树设计时的耦合度缺失,需要通过对技能交互规则进行拓扑重构来修复。

3. 反馈延迟引发的感知失调

当视觉表现(如角色受击动画)与实际失衡数值变化存在时间差超过200ms时,玩家会产生明显的操作迟滞感。这种神经感知层面的不匹配需要同步优化动作捕捉数据和状态判定逻辑的时序关系。

平衡性调控的实践路径

1. 实时监控系统的构建

部署包含12维度的数据采集网络,持续追踪角色受击角度、连击次数、环境交互频率等关键指标。通过机器学习建立的预测模型,能提前300ms预判潜在失衡风险,为动态难度调整(DDA)提供决策支持。

2. 弹性难度曲线的塑造

采用基于玩家行为特征的适应性平衡算法,根据实时战斗表现自动调节失衡阈值。对于操作精度持续高于基准值20%的玩家,系统将逐步提高环境干扰因素权重,维持挑战性的心流体验。

3. 补偿机制的创新设计

引入"动态韧性恢复窗口"概念,在角色成功执行完美防御后的1.5秒内,赋予其失衡抗性梯度恢复特性。这种设计既奖励精准操作,又避免了绝对安全期的产生,保持了攻防转换的节奏感。

未来演化方向展望

下一代失衡机制将融合生物力学仿真技术,通过捕捉玩家肌肉电信号实现操作意图预判。神经适应型平衡算法能根据个体反应速度差异自动校准失衡触发时机,使每个玩家都能获得个性化的战斗体验。基于区块链技术的去中心化平衡测试网络,允许玩家社区直接参与机制参数的优化验证,建立真正意义上的动态平衡生态。

绝区零失衡机制作为连接游戏性与真实性的关键纽带,其设计哲学体现了"约束创造美感"的核心原则。通过持续优化参数关联模型和引入智能调控策略,既能维护战斗系统的竞技深度,又能保障不同水平玩家的参与体验。未来随着感知交互技术的突破,这种动态平衡机制有望突破传统游戏设计的维度限制,创造出更具生命力的虚拟战斗生态。