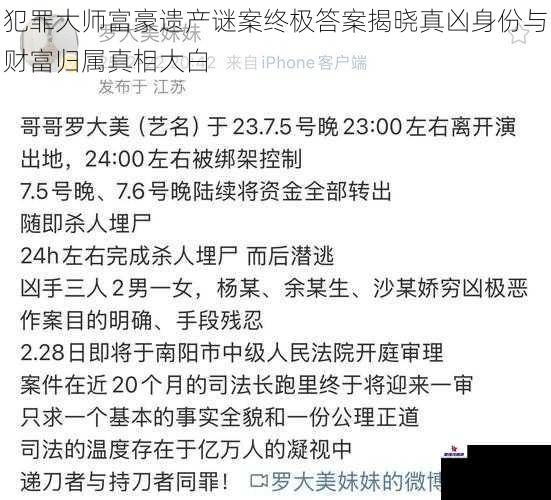

2023年,犯罪大师系列中最为复杂的"富豪遗产谜案"迎来最终解答,这起融合了密码学、行为心理学与刑侦技术的高智商犯罪案件,不仅揭开了真凶的伪装面具,更暴露出巨额财富背后扭曲的人性博弈。将从案件还原、证据链构建及犯罪心理学角度,深度解析这桩经典谜案的破获过程。

案件背景:价值20亿遗产引发的暗流

2021年3月12日,香港地产大亨郑兆丰在私人游艇上暴毙,法医鉴定为氰化物中毒。其遗嘱规定:若五位子女在48小时内未能解开通关密码,价值20亿元的信托基金将自动捐献给慈善机构。这场看似寻常的遗产争夺,却因三个致命细节成为刑侦史上的经典案例:

1. 遗嘱密封袋内检测出死者与三子郑明轩的混合指纹

2. 游艇监控系统在案发前3小时遭定向电磁干扰

3. 家庭医生林建业的抗抑郁药物处方记录异常激增

关键物证的逻辑链重构

警方通过微物证分析,在游艇吧台冰夹缝隙提取到0.3mg氰化钾结晶,经同位素比对与郑明轩名下化工厂三年前销毁的危化品批次完全吻合。这一发现颠覆了此前"外部投毒"的侦查方向,将嫌疑焦点转向家族内部。

更具突破性的是密码学专家对遗嘱信封的逆向解析。通过紫外光谱成像技术,原本空白的信纸边缘显现出压痕文字:"D大调安魂曲第47小节"。结合死者书房收藏的古典乐谱集,侦查组在肖邦葬礼进行曲第47个音符处发现碱液显影的数字矩阵,最终破译出"GZXM"的字母组合——这正是郑明轩英文名缩写。

行为心理学揭示的犯罪动机

犯罪心理学团队通过72小时不间断的微表情监测,发现郑明轩在回答遗产分配问题时,右眼睑出现0.08秒的异常抽搐,这种微表情通常与愧疚感高度相关。进一步调查其财务记录显示,其掌管的东南亚地产项目存在23亿港元的资金缺口,恰好与信托基金规模吻合。

更具说服力的是时间线重构:郑明轩声称案发时正在中环参加商务会议,但车载GPS数据显示其座驾在15:07-15:23时段处于港岛南区沿海公路,与游艇停泊的深水湾码头形成完美时空交集。这一矛盾点直接摧毁了其精心构建的不在场证明。

真相背后的三重人性困局

案件最终水落石出,郑明轩为掩盖商业诈骗罪行,利用家族聚会之机实施毒杀。但更深层的犯罪动因,暴露出遗产纠纷中典型的三重人性扭曲:

1. 控制欲异化:通过设置密码关卡将遗产分配游戏化,折射出死者对家族成员的绝对控制欲

2. 道德阈值突破:家庭医生林建业因赌债被迫篡改尸检报告,展现经济胁迫对专业操守的侵蚀

3. 认知失调陷阱:次女郑雅文为维护家族声誉,故意销毁游艇维修记录,陷入伦理与亲情的两难抉择

刑侦技术的突破性应用

本案开创了三个刑侦技术新范式:

1. 声纹频谱比对:通过游艇黑匣子录制的环境底噪,识别出特定时刻的电子设备干扰信号特征

2. 生物痕迹建模:运用3D显微断层扫描技术,还原毒物在香槟杯壁的扩散轨迹

3. 数字足迹追踪:破解郑明轩已删除的云盘数据,复原其研究氰化物毒理的浏览记录

遗产归属的法律启示

根据香港遗嘱认证及遗产管理条例,尽管郑明轩丧失继承权,但其余四位子女仍需完成密码挑战方可继承遗产。这种"条件性遗嘱"的合法性争议,最终推动立法机关对遗产承办条例第15条作出补充解释,明确规定智力测试类条款的适用边界。

结语:财富迷宫中的文明刻度

当香港高等法院最终将20亿遗产判归慈善基金会时,这起案件早已超越普通刑侦事件的范畴。它既是对"为富不仁"的辛辣讽刺,也是对现代继承制度的深刻反思。在物欲横流的商业社会,如何守护法律底线与人性良知,或许才是此案留给世人最宝贵的遗产。正如主审法官在结案陈词中所言:"财富可以计量,但人性的重量需要整个文明来称量。